|

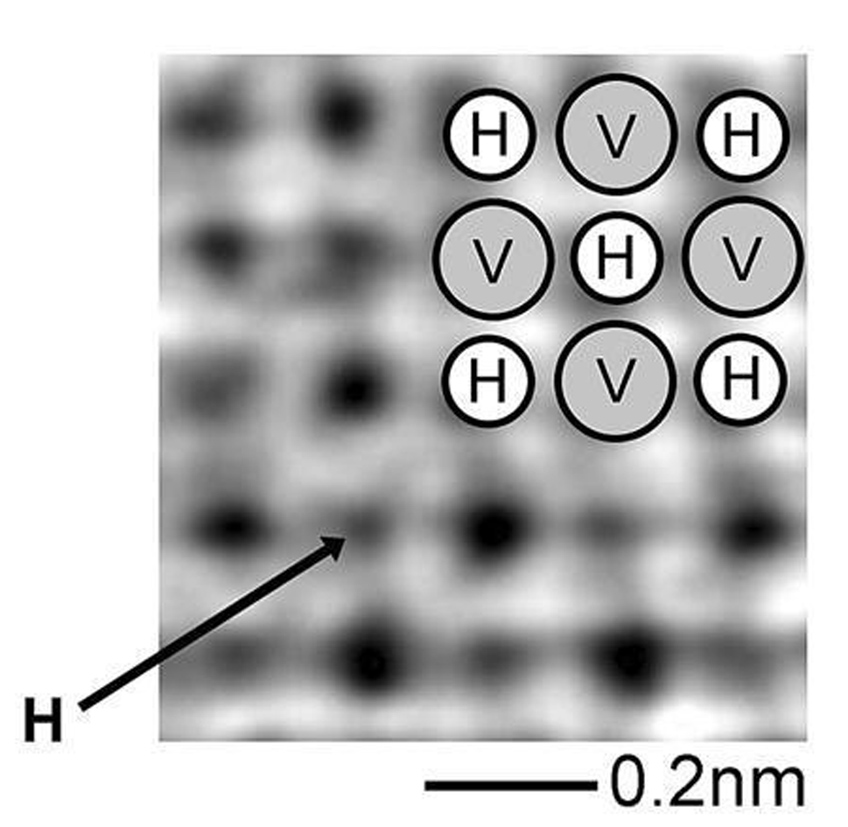

11月16日、小惑星「イトカワ」から帰還した小惑星探査機「はやぶさ」のカプセルから微粒子1500個が見つかった、と報道された。主成分はカンラン石や輝石といった鉱物で、イトカワ表面の岩石成分の特徴と一致したことで、それらの微粒子をイトカワ由来の物質と断定した、ということで、それらの鉱物は46億年前に太陽系が作られた物質の性質をそのまま保存していて、それらを解析することによって太陽系の起源が解明されるだろう、という研究におおきな期待が寄せられている。 7年間の宇宙の旅、イオンエンジン、小惑星への着陸、という技術力にびっくりするのだが、それ以上に、それらの微粒子の大きさが100分の1ミリから1000分の1ミリの大きさだという。そんな微小な物をどうやって研究するというのか、地学に疎いぼくには想像すらできないが、ともかくすごいことだろう。元素の同位体の比率を調べることでイトカワができたときの温度環境などが分かるらしいが、それにしてもホコリ以下の微小物質である。 微小単位というと、11月4日に世界で初めて撮影されたという水素原子一個の大きさは一千万分の1ミリである。いままでは画像処理をした水素原子を間接的に観察するしかなかったのだが、今回の撮影は、簡単に言うと(興味のない人が多いとおもうので)走査透過電子顕微鏡を使って水素化バナジウムを観察、水素とバナジウムの両原子を撮影できたという。水素原子は100種類を越える元素の中でもっとも軽くて小さな元素だったから、これでこの地球上の原子すべてが見えるようになった、という。これはなんといってもすごい。  写真を見ると、原子の間がスカスカの状態だ。それはたぶん、原子には相互作用の力があるからそれ以上近づくと反発しあうので、ぎりぎりの距離で並んでいるのだろう。 ぼやけて映っているのは、顕微鏡の精度、というよりも、原子は振動しているからそれが反映されたと見るべきだろう。 とびっくりしていたら、もうひとつニュースが飛び込んできた。 17日、宇宙創成の際にできたとされる「反物質」の一種、反水素原子を瓶の中に閉じ込めることに初めて成功したとの報道。 加速器で作った反陽子と陽電子を特殊な瓶に入れて、磁場の中に閉じ込め、電気的な力でゆっくりかきまぜることで反陽子と陽電子1個ずつを結びつけ、反水素原子を生成。あまった反陽子と陽電子を取り除き、反水素原子だけを瓶の中に封じ込める。実験後の計測では、300回以上繰り返した結果、計38個の反水素原子が0・17秒間存在したことを確認したという。閉じ込めが1秒ほどに延びれば、レーザーを照射して性質を調べやすくなり、反物質を構成する反粒子と通常の粒子が同じ振る舞いをするという物理学上の基本的な理論を検証する道筋が開かれる、という。 0・17秒閉じ込めた、と喜んでいる。1秒間閉じ込めれば物理学上の基本的な理論が検証できるという。 量子論が発展したお陰で、これほど極小の世界が明快に説明されつつある。 11月16日、裁判員制度になって初めての死刑判決が出た。命乞いをする被害者の首を生きたまま電動鋸で切断したという残忍性が考慮されたということだが、ぼくは前号にも書いたように死刑制度には反対しているから、今回のことは残念だが、最近、被害者遺族の感情ということが量刑に左右されている、らしい。 裁判員制度の前のことではあるが、光市母子殺害事件の本村さんは一審判決で無期懲役が出た後、「被告をはやく出してほしい、私が殺す」と発言して世間のひんしゅくを買ったが、それは被害者遺族の感情としては正当なものだとおもう。ぼくだってそうおもうだろう。そういう激しい感情を抱かなければ、愛しい者の死を受けいれることなどできないだろう。 だから、世間一般の「人の命を奪っておいて生き長らえようとするなんて虫が良すぎる」という意見がまかりとおってしまうのも、そういった被害者遺族の感情を考えてのことだとおもう。 この判決から10日もたたないうち(25日)に二例目の死刑判決のニュースが入ってきた。「犯罪性向が深く、他人の痛みや苦しみに対する共感に欠け、異常性やゆがんだ人間性が顕著」で、「更正の可能性は著しく低い」から、犯行当時少年であったとしても「死刑は致し方ない」ということらしい。 なんの落ち度もない女性を二人も殺してしまったのだから、それなりの罰を受けるのは当然だが、「他人の痛みや苦しみに対する共感が欠け」たまま成育してしまった少年を、「他人の痛みや苦しみに対する共感」を教えることもなく、「更正の可能性は著しく低い」と傲慢にも断じて、国のシステムのもとで殺してしまうのは、やはり、違和感がある。 死刑を選択する理由として、死刑よりもひとつ軽い刑、無期懲役なら、真摯な刑務所暮らしをつづければ6年か7年で仮出所ができる、ということにあるらしい。では、20年とか30年とかは仮出所のできない刑を定めてもいいのではないかとおもう。そこのところを議論せず、死刑か無期懲役か、という議論に終始している感がある。 終身刑という選択もある、というかもしれないが、それはちょっとどうだろう。死ぬまで刑務所から出られないという刑は残酷という気がする。生きていることが絶望と繫がっている。もしかしたら死刑よりも残酷かもしれない。 今回の死刑判決はニュースで見ただけのことしか知らないので、裁判員たちの葛藤など想像するしかないのだが、嫌な役目だとおもう。もしぼくがその場にいて、死刑反対をとなえても多数決で死刑判決があった場合、自分も死刑に加担したことになるのだ。そんなことはゴメンなのだが。 16日の裁判では判決後、裁判長が「重大な結論となった。裁判所としては控訴を勧めたい」と発言したそうだ。裁判所が下した判決について、裁判所が控訴を勧める、というのもおかしな話だが、高知新聞には元裁判官の発言としてこんなことが報じられていて、啞然とした。「死刑判断は裁判官でも難しい。上級庁も同じ判断なら裁判員はこれで良かったと安心でき、負担軽減になると考えたのでは」 もし、そういう意図があったとしたら、二審は、高等裁判所は「死刑」としか判決を出せないだろう。もし、「無期懲役」の判決を下したら、死刑を下した裁判員は自分たちの判断を否定されたことになる。その否定された判断とは、「見ず知らずの人を死刑にすること」である。これほど残酷なことはない。裁判員にたいするそういう苛酷な選択を高等裁判所はとらないようにおもう。だから、被告は控訴しても「死刑」の判決しかないのだ。 だから、地方裁判所の裁判官が勧めた控訴とは、裁判員の「死刑」という判断を高等裁判所の専門官に追認してもらうことであって、事件を審理し直してもらう場ではなく、あらかじめ「死刑」が再宣告される場でしかない。三審制の根底が揺らぐのではないか、とおもったりするのだが、どうなっていくんだろう。 この事件は今までの例からいえば、控訴審でも死刑の判決になる可能性が高いかもしれないが、問題は、犯罪の審理よりも、裁判員の判断、心の負担を軽減することが優先されることになってしまうことだろう。 死刑を選択した裁判員が、高等裁判所での再度の死刑判決に、ホッと心をなでおろす──なんか、それも悲しい姿のような気がする。 罪を裁断する裁判という場に裁判員という善意の異物が入り込んでしまった感がする。 20歳のころ、大島渚の『絞死刑』という映画を見た。小松川女子高生殺害事件の被告、李珍宇をモデルにした映画だ。この映画を見てぼくは死刑に反対するようになった、とおもっている(ほんとうは違うかもしれないが)。 大島の映画の特長は、観客に挑みかかる姿勢だ。自分の意見を真っ正面から述べることだ。たとえそれが少数派だった(当時、死刑反対論はごく少数の世論だった)としても臆することなく観客に挑みかかる姿勢だ。いまの映画のように「癒されました」とか「生きていく勇気をもらえました」なんていうことなど一切無い映画だ。 映画の話だが、死刑は失敗し、死刑囚は記憶喪失になる。心神喪失に陥った人物は死刑にできないという内規があるため、このままでは死刑を続行できない。だから刑務所の職員たちは死刑囚の記憶を回復させて死刑を再度実行しようと、あの手この手で記憶を呼び覚まそうと死刑囚の過去をたどっていくのだが、その先に見えてくるものは、貧困と差別の問題である。 もう40年以上昔の映画なので記憶も飛んでいるのだが、大島は「国家には合法的に人を殺す権利があるのか」と問いかけていた。大島らしい極端な見解「国家があるかぎり、つねに国家は有罪で、我らは無罪である」という主張と共に。 国家は国民の命と財産を守る義務はあるかもしれないが、国民の命を奪う権利はない、とぼくはおもっている。死とは「私的」なものである。国家という「公」のシステムが関与するものではない、とおもっている。 吉本隆明も『わが「転向」』(文藝春秋)の中で死刑反対の根拠をこう書いている。 「人間は殺害することができる雰囲気に追い込まれたとき、だれもが殺害者になる矛盾した素質をもっている。例外の人間などいるとはおもえない。だが死刑というのは雰囲気のないところで死の雰囲気を人工的につくり、死を与えるものだから、残酷このうえないとおもう」 もうだれもが知っていることだが、「国家」とは合法的に殺人を許されているシステムである。 12月4日、高知市立自由民権記念館で若松孝二の新作『キャタピラー』の上映会があった。 若松との付き合いは高校時代からだから45年ぐらいになるだろうか。 昭和40年頃、ぼくの通っていた高校の近くに旧遊郭街があり、その入口に「アサヒ劇場」というピンク映画専門の上映館があった。若松の映画が掛かると学校帰りに立ち寄った。そのころの木戸番は鷹揚なもので、制服姿のぼくに「よぉ、にいちゃん」と声を掛けて入れてくれた。桟橋通りにも「OS劇場」というのがあって、そこでも若松の映画が掛かっていた。 高校時代、若松には「アナーキー」ということを教わった。(実際はアナーキーとはほど遠い45年を送ってきたが) そのころピンク映画には、若松をはじめ、向井寛とか渡辺護などいい監督がたくさんいたが、若松の映画には「公」に対するアナーキーな感覚がつねに漂っていた。「公」に対して「私」が自爆するような感覚といってもいいものだった。 題材も『テロルの季節』や『13人婦女暴行魔』、『赤軍─PFLP世界戦争宣言』と過激な題材を好んで取りあげていた。 今回の映画は、江戸川乱歩の『芋虫』という短篇を独自にアレンジした、という触れ込みだが(キャタピラーとは芋虫のこと)、その表記がない。ウソかホントか分からないが、最初、江戸川乱歩の『芋虫』を映画化するために日本文芸家協会にタイトル使用を申し出たら、150万円ふっかけられて、「貧乏プロダクションになに言ってるんだ」と言ったら、「じゃ50万でどうか」と言われ、「バナナのたたき売りじゃねえぞ」とタンカを切ってしまった、という話が噂されている。ウソにしろホントにしろ、いかにも若松らしいエピソードではある。 若松の映画は、「情況と添い寝をする」という特長があるのだが、今回の映画は、『実録・連合赤軍─あさま山荘への道程─』を作っているときから構想していたもので、連合赤軍の連中が、ベトナム戦争に加担したり軍国主義に逆戻りしていく日本に抵抗していたのだが、そういう日本を作ったのは、大東亜戦争に兵隊に行って帰ってきた連中で、連合赤軍に参加するような子どもを生んだおとなの時代の話をなにかいい方法で作ることができないかと考えた(『若松孝二全発言』(河出書房新社・2010年7月刊))ことからはじまったらしい。 なにしろ彼は、「信念を持って連合赤軍を支持する。浅間山荘事件は正当だ」と言いつづけているのだから。 連合赤軍のリンチ殺人事件も、山荘での民間人人質事件および警官隊との銃撃戦も、その父親世代の犯罪(国家による犯罪に加担することで、隠しもっていた残虐性、侵略した国での婦女暴行など)を背負わされている、と若松は言っている。だから今回の映画は「反戦」を旗頭に制作されたのではないことはあきらかだ。 そんな若松のファンであるぼくだが、ぼくは、連合赤軍も戦争も忌避したい。他人の生死にはかかわりたくない。他人を殺すぐらいなら殺されたほうがいい、とおもっているのだが、実際その場に居合わせてしまったらどうなるんだろう。 今回の映画は、太平洋戦争時、両手両足をなくして帰郷した〝芋虫〟状態の「生ける軍神」と妻の物語だ。このシチュエーションは『ジョニーは戦場に行った』と同じシチュエーションで先の発言集でも言及しているが、江戸川乱歩の『芋虫』にはまったく触れていない。よほど文芸家協会の〝バナナのたたき売り〟が腹に据えかねたということだろうか。怒っている若松は好きである。 先にも書いたが、昔から若松は「私」で「公」に対抗しようとする姿勢が顕著だ。 主人公は赤紙が来て、戦争に行って、虐殺やレイプをやったうえに、四肢を失って「生ける軍神」となって戻ってくるのだが、「軍神」という「公」は表向きだけで、人が生きていくということはまったくの「わたくしごと」でしかない、ということが語られている。「生ける軍神」とともに暮らすことを強要された「銃後の嫁」もまた、表向きの「公」を「わたくしごと」が駆逐していくのだ。 芋虫状態になった「軍神」でも食欲と性欲は人一倍ある、という設定はいつもの若松であるし、その性欲を「銃後の妻」が充たすのだが、夫婦の関係はいつのまにか逆転してしまうというのもいつもの若松の映画だった。ピンク映画のころから若松はずっとそういう映画を撮りつづけているのだ。 そのように戦争という国家の非常時には民衆は「公」の仮面を押したてて生きていくしかないが、性とエロスは「個」の変化を誠実に物語る武器である、という若松のいつもの言い分を通した作品だ。だから、「公」に対して「私」が反逆する後半は若松らしいといえるのだが、それほど出来のいい作品とはおもえなかった。それに、映像に奥行きがない、という若松の従来の映画の特長を今回は寺島しのぶという女優の熱演がカバーしていたが(もっとも若松の映画に女優の熱演などふさわしくないとおもうが)、戦争や原爆に対する思いが低予算の中で表層的な表現しかできなかったのはいつもの若松の映画らしくて、ファンとしては「それでいい」というおもいである。彼はこれまでも「反戦派」ではなかったし、これからも「反戦派」ではないだろうから。 今回この映画はベルリン映画祭で寺島しのぶが主演女優賞をとって一躍有名になったが、若松とベルリン映画祭は因縁がある。 ちょうど45年前、ベルリン映画祭に日本映画制作者連盟が二本の映画を正式に出品したが、この二本が予選で落とされ、当時は大手の映画会社からは虫けらみたいに扱われていたピンク映画の若松の『壁の中の秘事』が招待された。セックスシーンやオナニーシーンがあるその映画は「国辱映画」だと毎日新聞に書かれて、若松は国辱者とされた。その詳細は村井実著『はだかの夢年代記』(大和書房)に詳しい。大手映画会社と、その提灯持ち映画評論家、大手新聞社の権威主義がこぞってピンク映画(独立プロ)を潰そうとした顚末が書かれている。 それから45年、若松はベルリン映画祭の壇上でにこやかに笑っていた。「これで、宣伝しなくても映画が売れる」若松はきっとそうおもって、にやついていたにちがいない。寺島しのぶのように「戦争反対」なんて言わない男だから。 と、ここで死刑の話に戻っていくのだが、小さな人殺しは国家の名のもとで裁くが、大きな人殺し(戦争)は国家の権利として行使する。こんな自己矛盾を抱えながら、死刑を社会正義の名のもとにおこなう必要がどこにあるというのだろう。 まったく話は変わるのだが、60歳を過ぎたころ、奥さんと、そろそろ身の回りを軽くしなければ、と話したことがあった。そのとき、不覚にも、「本を処分してから死んでよ」と言われてしまった。もっともだとおもった。本はかさばって重たい。処分するのがとても面倒だ。とはいってもそう簡単には捨てられない。10年すこし前、押入の中に積み重ねていた本がシロアリに食われたという理由もあるが、2千冊ぐらいを処分した。それからも折を見て処分しているのだが、なかなか捨てられないものもある。 20代に買ったクレジオやロブ=グリエ、サロートなどの小説は二度と読まないだろうとおもうけれども、なかなか処分しきれない。彼らの小説に出合ったときの新鮮な歓びを忘れたくないだけかもしれないが。 大江健三郎もそうだ。『万延元年のフットボール』など背文字が消えてボロボロだし、それに『治療塔』以来、大江の言い分には批判的になっているので二度と読むことはないだろうから処分してもかまわないとはおもうのだが、若いころ、『芽むしり仔撃ち』などを読みながら「想像力で生きる」ということを彼から教わったことをおもいだして、この40年間、中途半端ながらもどうにかこうにか生きてこられたのも、「想像力で生きる」と自分に言いきかせてきたのだから、とおもうと、なんとなく処分しきれない。だから大江の本は本棚の一番高いところにずらっと並べて背文字だけ眺めている。 ほかにも40年、30年、20年と添い寝をしてきた愛着のある本もある。だから、いずれ処分しなければならないのなら、その愛着を引きずって、処分する前にもう一度読んでおこうとおもって、ここ数年前から、若いころ買った本を読みなおしている。 最初の本は吉本隆明と決めていた。『言語美』などは20代のころはしっちゃかめっちゃかで読んだものだが、いま読んでみると、そんなに難しい本ではなかった。あちこちに傍線があったが、いま読んでみると的外れなところの傍線が多くて、20代の自分に苦笑してしまった。 それからレヴィ=ストロース、バルト、岸田秀などを読んだ。しかし、ネットで古本を買ったり、街の書店で新刊本を買ったりしているので遅々としてすすまないが、まあ、死ぬまでには退屈せずにすむ量の本があるから老後の楽しみにはうってつけだとおもっている。しかし、こんなことしていると、ますます引きこもりになってしまって、人と会話をすることがなくなってしまうのでは、と心配もしている。 最近、フロイトを読んだ。フロイトの精神分析はホームズやポアロよりもおもしろい。 金井雄二さんから『ゆっくりとわたし』(思潮社)という詩集をいただいた。あとがきには、「いつしかぼくは自分の過去に遡り、書かなければならない記憶に遭遇した。書き始めてみると、少年時代の自分に再会していたのだ。ぼくは自分の少年時代を、もう一度、詩のなかで生きることができた。」と書かれていて、金井さんの少年時代の夢とも現実ともつかない物語が語られていて、まるで、フロイトの『夢判断』(『フロイト著作集』人文書院)を読んでいるようなおもいにさせられた。 フロイトは『夢判断』のなかで「子ども時代は、そのものとしてはもう無い。それは夢や転移によって代理されている」と語っていて、金井さんのこの一冊も、無くなってしまっている少年時代を、金井さん自身が構成することで金井さんの「自己の生命」の連続性を構成する、という試みがなされている。 金井さんはあとがきのなかで「書くたびにぼくは自分の過去に戻ることができ、実際書きながら涙したものである。」と書かれているが、それは原風景という外傷が象徴化という形で金井さんの「現在」を照らしているからにほかならないのだ、とおもうのだが、この構成された原風景は現在の金井さんが求めているものでもある、ということになるのだろうか。抑圧されていた記憶を解放することで、金井さんは現在性をかろうじて生き延びることができる、とおもうのはぼくの思い過ごしだろうか。 砂嵐のなかにぼくはいた。どこまでも歩いている。足を踏み出すごとに、靴が砂のなかにむくむくと入っていくのがわかる。足を抜いて一歩を踏み出すのが大変だ。手にはなにも持っていない。ハンカチもなくちゃ、汗も拭けないじゃないか。それで、いったい、ぼくはどこへ行こうとしているのだ? 砂嵐の向こうに何があるというのだ。靴をぬいでみた。靴下をぬいでみた。素足の底が砂を摑まえるときのキュッとした感触が嫌いだ。でも歩かなければならない。砂のなかに足を踏み込むたびに、これはぼくの足であろうか、と不思議に思う。それで、いったい、ぼくはどこへ行こうとしているのだ? 上着をぬぎすてる。暑いからではない。ぼくはぼくを確かめるためだ。砂の粒が胸に当たってくる。手で顔を覆ってないと、砂がいたるところに入ってくるようだ。それでも歩いている。はるかむかし、こんな砂嵐のなかをお母さんといっしょに歩いたような気がしている。お母さんはどこへ行ってしまったのだろうか? ねえ、お母さん、それで、いったい、ぼくはどこへ行こうとしているのだ? ズボンをぬぎすてる。毛の生えた脛がでている。毛の生えた? ええっ、そうじゃないだろう? 足にはいつ毛が生えたのか? あんなに真っ白だったのに。ああ、股間にもなにやら黒いものが生えていて。新しい自分に出会ったとたん、ぼくはもう、もとにはもどれないことを知った。砂嵐のなかを、うつむきながらひとりで歩く。それで、いったい、ぼくはどこへ行こうとしているのだ? シャツをぬぎすて下着を破り、深い世界のなかに埋もれていく。確実に変ってしまったぼく自身を連れて。出会いはすべての決別の証であり、はじまりでもあった。砂が舞っている。子どもの時の色が消えていく。息が苦しい。誰もいない。どこへ行くとしても歩くことしかなかった。それも全裸で。 (「どこへ行こうとしているのだ」全篇) フロイトの精神分析を構造主義的に発展させたJ・ラカンの有名な理論のひとつに「鏡像段階論」がある。(『エクリ』(弘文堂)) ひとは生まれて6ヶ月から18ヶ月の間ごろ(前エディプス期)神経系が未発達で口もきけず無力な幼児のころ、鏡を覗き込んでそこに映っている像が自分であることを認識する。内面がまだ不統一であるにもかかわらず、視角像によって自己の統一性がなされてしまう。言い換えれば、鏡という虚なるものに自己を見いだすのだが、そこには鏡という他者が介入し、他者の中に自己像を見いだすことになる。この自己像が自我となる。 子どもは胎児のころは母親の子宮の中で充たされており、生まれてからも母親の乳房をくわえているうちはすべて充たされており享楽状態にいることができる。しかし、幼児が大きくなるにつれ、母親と子どもは分離される。分離された子どもは、母親の乳房を失った子どもは、享楽状態を失った子どもは、母親を呼ばなければならなくなる。その結果、子どもの言語活動が形成される。子どもはさまざまな人間がせめぎ合う社会という場に連れ出され、象徴的な言語で書かれている世界を生きなければならなくなってくる。すでに、自分を享楽の世界にいさせてくれる母はいないのである。子どもは、母親の乳房を追憶することしかできない。このようにして、ひとは言語を持つようになる。 金井さんのこの詩は(この一冊と言ってもいいのだが)そういう文脈で読んでいくととてもわかりやすい。幼児が子どもになり、母親と訣別し、自我を獲得していく困難さが書かれている。 母親から別離し、言語に介入された子どもはフロイトが説明してみせたエディプスコンプレックス期へと移行する。 集中「さがみがわの川辺で」で金井さんは〝ぼくは父を探していた〟〝父親はまだ見つからない〟と書き、「放蕩息子」では、〝父は息子を抱く。父は息子の柔らかい部分を撫ぜまわし、そこから息子の体内に入り込むのだ〟と父親との関係を告白しているのだが、父親とは、母親を求めている息子に無意識的な去勢不安を与える存在としてあらわれ、息子は、父親に対する恐怖や攻撃性を無意識に抑圧して生きる存在になる。そのとき、母親との近親相姦や父親への恐怖、不安などを無意識に閉じ込めて、現実的な自我ができてくる。 この詩集のなかでは金井さんはまだ、父親の存在を探しているのだが、その父親は息子を支配しようとしている。父親との格闘最中なのだが、この詩集はこの後四篇で終わってしまう。父親殺しにいたることはない。その点がすこし残念だった。金井さんの父親殺しはどうなったのだろう。 ひとは言葉という抽象的なもので現実をとらえようとするが、言葉は現実を語れない、と同時に、言葉でしか現実を語れない、というジレンマのなかに存在している。 金井さんのこの一冊は、〝おとなになった〟金井さんが〝少年期〟を言語化していくことで、書いたものと、書こうとしたもののズレ、あるいは、他者の欲望によって、あるいは、無意識によって書かされてしまったものがあらわになっていくという構造を持たされてしまっている。それは金井さんの現実であると同時に、他者の現実である、という言語のジレンマでもある。そういう意味ではホームズやポアロよりもワクワクしながら読ませていただいた。 宇佐美孝二さんの新しい詩集『ひかる雨が降りそそぐ庭にいて』(港の人)も少年期を題材にしている。金井さんは1959年生まれ、宇佐美さんは1954年生まれだ。集中から「空が鳴る」の全篇。この詩はミシマが出てくるから、宇佐美さんが16歳ぐらいのころを題材にしている、と考えていいだろう。 他人の目が見られない 赤面とは 他者を拒絶する一形態である ゆえにぼくは自分の淵にたどり着くべく、こころにさざなみを聴いていなければならぬ 「……君、立って読んでみて」 英語の先生が指名する ぼくは立つ それからゆっくり顔が耳まで赤くなる さざなみが呼応ってくる それはゆるやかな弧をえがき、だが傷ついて反応ってくる 空は どのような構造で出来ているのだろう どのような傷がその表面に出来ているのだろう 青さにあこがれた その傷が青さ だった テレビではミシマが叫び、頭部切断面の写真をみたぼくはその瞬間、厭世感に襲われた たとえば空は幾重にも宙であって そのあわいに青さが染みている 宙はそのなかにさらに宙を含み、宙ハマタ宙ヲ産ミ カラコロと宙が鳴っている、そのなかでまたカラコロとちいさな宙が鳴り…… もう話せなかった 明日も。明後日も 鳥がもう一度心臓のすぐ横のあたりで羽ばたいた デカルトの有名な言葉に「我思うゆえに我あり」という言葉があるが、ラカンは「我あらざらんところにて我思う」と言っている。 ぼくたちはおとなになる過程で、いろいろな制御を受ける。その制御や限界、ラカンはそれを「父の名」(息子にたいする父親からの象徴的な掟、といった意味だが、去勢、とも言い換えることができる)と名づけているのだが、この去勢によって子どもは自らの不完全性を認めなくてはならなくなる。そして、自我を確立するためには「他者」が必要だと気づくのだが、けっして「真の自己」と出逢える保証はない。人間は「常に出会え損ねている存在だ」とラカンは言って、人間の根源的な空虚さを指摘している。 だからラカンは「我あらざらんところにて我思う」と言って、主体はすでに無意味な存在になっていることを指摘し、「それがあったところ、そこに私は到来せねばならない」と言って、無になった主体の帰るべき場所を問うている。 ラカンの「我あらざらんところにて我思う」はフロイトの「エスのあったところに自我をあらしめよ」の言い換えであるが(エスとは簡単に言ってしまえば無意識のことである)、ラカンの正統的な後継者といわれているS・ジジェクが『ラカンはこう読め!』(紀伊國屋書店)のなかでとても分かりやすく解説してくれている。ぼくがぐじゃぐじゃ書くより分かりやすいので引用する。 ──フロイトの無意識があれほどのスキャンダルを引き起こしたのは、合理的な自己はそれよりもはるかに強大で盲目的で非合理的な本能の領域に従属していると主張したからではなく、無意識が独自の文法と論理に従っていることを明らかにしたからである。無意識は語り、思考する。無意識は、自我によって飼い慣らされるべき野性的な欲動の保護区ではなく、外傷的な真理が声を発する場所なのである。そこに、「エスのあったところに自我をあらしめよ」というフロイトのモットーを、ラカンがあえて言い換えたことの意味がある。それは「自我は、無意識的な欲動の住み家であるエスを征服しなければならない」という意味ではなく、「私は私の真理の場所にあえて接近しなければならない」という意味である。「そこで」私を待っているものは、私が同一化しなければならない深い「真理」ではなく、私が共生することを学ばなければならない堪えがたい真理なのだ。── 私は私の真理の場所に接近しなければならないが、そこに待っているものは私が共生することを学ばなければならない「堪えがたい真理」だというのである。こんな困難な道をだれが意識して歩くものか、とおもう。おもうが、歩いているのである、ぼくたちは。無になった主体の帰るべき場所を問うている、と言っていいのかもしれない。 誤読を怖れずに言えば、宇佐美さんもまた、英語の先生という他者によって自らの不完全性を指摘され、空という他者を求めてみるのだが、「鳥」という転移された自我に真に出会えているかどうかわからないまま、宇佐美孝二という根源的な空虚さのなかで、宇佐美孝二という主体の帰るべき場所を模索しているのだ、と言ってしまっていいだろう。 宇佐美さんは詩集タイトルにもなった「ひかる雨が降りそそぐ庭にいて」という作品を詩集の最後に置いているのだが、ラカンの言い分を借りれば、宇佐美さんの生誕は、すでに存在する語らいの場に、家族の欲望として現れ出た、ということであり、そのようにして現れた他者に由来した欲望を、いかに自分のものにするかという、宇佐美さんの主体的決定への困難な道が待っているのだが、宇佐美さんは十五歳のぼく、十三歳のぼく、十歳のぼく、七歳のぼく、五歳のぼく、と「夢や転移によって代理されている」ぼくという履歴を「断面図のように」(宇佐美さんのあとがきの言葉)書き連ねることで宇佐美孝二の由来と未来を共存させようとする。 最後に宇佐美さんはこの一冊をこう閉じている。 いま、二〇〇七年のこの家では、あかるい雨がひかりなが ら落ちてきて、枝垂桜の枝にあたる。枝から滴りが落ちて は飛び跳ねている。おそらく十五歳のぼくも、十三歳、十 歳、七歳、五歳のぼくも眼にしただろう雨の滴り。 あかるく飛び跳ねていたひかりだ。 ぼくは、ぼくのなかに永遠に、居る。 (「ひかる雨が降りそそぐ庭にいて」最終行) しかし、主体は、自己自身について語りつつ、しらずしらずのうちに他者となり、他者の欲望をもって自己に近づく存在でしかない。「ぼくは、ぼくのなかに永遠に、居」られることはない。常に他者によって脅かされている存在でしかないのだから。宇佐美さんに限らず、ひとはみな「人間の根源的な空虚さ」とともに生存するしか道はないのだ。 茂本和宏さんという方から『あなたの中の丸い大きな穴』(ジャンクション・ハーベスト)という詩集をいただいた。はじめて読ませていただいたのだが、書かれたことの平易さの中に、読者の想像力が分け入ることを許容している、懐の深い〈書かれたもの〉という印象を受けた。 詩集名と同名の「あなたの中の丸い大きな穴」を転載させていただく。 あなたの中の丸い大きな穴が ゆっくりと口から這い出て 私の腕にからみつく 腕 肩に 身体中にからみついて 穴は 私の形に撓んでいく ぽっかりと撓んだ 丸い大きな穴 口から這い出た あなたの中の丸い大きな穴に 身体ごと沈んでいく私 けれど 沈んでも 沈んでも 身体はあなたに届かない あなたと 私と ただそれだけのことが こんなに傷んでいる 「丸い大きな穴」とは、ラカンの言葉を借りれば、それは存在するものではなく執着するものである、といえるだろう。「丸い大きな穴」というだけで、その形も大きさも分からない、破壊することも、逃避することも、消去することもできない。だから、みせかけの存在であろうとしているのだが、存在というよりも、執着といっていいものである。 しいていうなら、ここにはフロイトの言う「死の欲動」が感じられる。フロイトによると「死の欲動」とは、不滅性、生の不気味な過剰、生と死、生成と腐敗、という循環を超えて生きつづける「死なない衝動」のことである。それはまた、反復強迫ともいえるもので、自分は嫌であるがその行為を繰り返さずにはいられない状態になる。無意識からの強迫によって、あなた(=私)の「丸い大きな穴」は私の反復強迫となって、あなたは私に再現される欲動として存在してしまった。だから「丸い大きな穴」は存在するものではなく、執着するものでしかない。そのことを茂本さんはだれにも宣言することなく、あなたと私の物語として、無いもの、失われているもの、届かないもの、穴自体が自己完結するもの、として自分に言いきかせている。踝さえも、である。 いつもの 角を曲がったら あるはずの 私の踝がないのです 踝さえあれば 行けるところがあったのに そこへ行けば 大事な〈時間〉には ちゃんと傍線が引いてあって すべての物事のはしっこにも わかりやすい 立派な白か黒かの 太い線が引いてあって 選ぶのは 私しだいだし 踝しだいだったのに (「踝」部分) 石川厚志さんという方から『が ないからだ』(土曜美術社出版販売)という詩集をいただいた。この方の詩もはじめて読ませていただくのだが、身体の饒舌を劇場化し、言葉の繰り返しや、丁寧語の使用など、表面的には言葉遊びのおもしろさが見受けられるが、この詩集のポイントはたとえば、こういうことだろうか。 この詩集にはいろいろな生き物や肉体の一部が出てくる。お勝手の天井の隅に貼りついている蜘蛛、ジェットコースターに乗る前に忘れてきた首、露天風呂で反復運動をやっている熊、などだが、それらはたんに表象的に喩を彩る存在ではなく、石川さんにとっては石川さんの発語組織を支えてくれる象徴的存在となって言語化されているのだ、と。たとえ、それらの存在を無目的、無意識的に受動しなければならないとしても。 ぼくたちは能動的な選択ではないにしてもこの言語活動がおこなわれている場に生誕する。その人間存在を根本的に規定する言語活動の場に君臨する具体的な誰でもない他者、本質的な他者、個人を超えた普遍的な他者を「大文字の他者」と言ったのはラカンで、その「大文字の他者」は、ある特定なものに人格化し、具象化される。 ジジェクも書いているように、「われわれ人間は付随現象、すなわち真の自分自身の力をもたない影にすぎず、自分は自由で自立しているという自己認識はいわばユーザーの幻想にすぎず、われわれは、幕の後に隠れて糸を操っている「大文字の他者」が手にしている道具にすぎない」 私はひとり 釣り堀で糸を垂れている おかしいな 私は釣りなんか しないはずだのに ぐぐぐ 引き上げてみると それは心臓だった ぱくぱくと 収縮運動を繰り返している こういうものは どうやって処分するものなのか 戸惑うな 家へ帰ると 夕食の時間である 食べてる間も 釣り箱の中のあれのこと 気にかかってしまって仕様がない でも あんなもの釣り上げてしまったこと 妻子に知られてしまっては 大変に困る たぶん 私の人間としての資質が 問われることになろうから 今夜の料理はあじの刺身だ ばくばくばく 妻子寝静まる夜中 どうにもあれのことが気にかかり 抜き足差し足 車のトランクまで様子を見にゆくと それは昼間の躍動を既に失い ただぴくぴくと微かに痙攣するばかり 太陽の下 真っ赤に照り輝いていたその色も 今は月の明かりに 灰かに青ざめるばかり そうしてそいつは 時折哀しそうにしては ぴいぴいと鳴いた 月曜の朝 憂鬱な通勤路を 会社の前までゆくものの このままこいつのこと 放っておけるのか 虫の息のこいつ 私が書類整理をしている聞にも きっと息絶えて しまうだろうに 釣り堀は休みだった が 私は柵を乗り越えて その中へと忍び込み 彼のこと 元いた池の中へと戻してやった 水を得た彼は 漸くその息を吹き返し びらびらと 池の中をと泳ぎ始めた よかった ね 心臓 さよなら いとしい 私の心臓 それから私は 心臓を失った青ざめた顔をして また憂鬱な会社の方角へと 車のハンドルを切った (「さよなら心臓」全篇) 釣り堀で「心臓」が釣れることは釣り堀に来ている者なら誰も知っていることである。しかし、誰も知らないふりをして釣り堀に来ている。心臓を釣り上げることを慎重に回避している。心臓が釣れるということは社会の禁忌になっているのだから。 ところがある日、うかつにも、石川さんは心臓を釣り上げてしまった。もしここで石川さんが騒げば、釣り堀に来ている他の人たちも、まるではじめてその事実を知ったかのように、きゃー、とか、ぐわー、とか驚愕しなければならなくなる。ほんとうは誰もが知っていることなのに、まるで何かの真実を言い当ててしまったかのように、その心臓に驚愕しなければならないし、知ってしまったからには、もういままでのような生活を送るわけにはいかない。真実を言いあてる、ということは、いつのまにか社会の禁忌になってしまっていたのだから。 それは家庭の中でも同じである。妻も子も、釣り堀では心臓が釣れることを知っているのに、そのことは隠しつづける。釣り堀の秘密は常に禁忌だから。だから石川さんはそっと釣り堀にその心臓を返す。それは釣り堀が休みの日で、他の釣り人に悟られないように。 このように、人間は空しい行為を繰り返しているが、その一方で、釣り堀で心臓が吊り上げられる事実を知らない者がひとりだけいる。それが「大文字の他者」である。人間は「大文字の他者」に釣り堀の真実を悟られないように気を配り、世間の秩序を保つ必要がある。人間は常に、真実を見透しているような「大文字の他者」の視線を意識しながら世間を生きている。まるで、だれかが見ているような、目に見えない存在をイメージしながら行動している。 石川さんの詩にはそこらへんのいきさつが語られていて、人間の活動はすべて無意識の象徴的メカニズムに規定されている、ことをさらりと語っている一冊だった。

|