�@�S�����疈�T�Ηj���̖�A�u���m�s�����v���U�E����ہ[�Ɓv�ցA�w���m�s���̑�w�E�F���̂����݂ƓV�́x���ɒʂ��Ă���B�V���܂ł�4�����ԁB�u�t�͍��m��w���w���̐搶���ȂǁB�F���╨���W�̍u�`�͂U?�V�N�ɂP��J����Ă���̂����A����̓m�[�x���܂�����������сE�v�엝�_�̍u�`�i�u�F�����甽�����͂Ȃ��������̂��v�j������Ƃ����̂őO�������u�҂������Ăт����肵���B100�l���Ă���B �@�����Ƃ��A�����Ō���邱�Ƃ͖{��ǂ�Œm���Ă��邱�Ƃ������̂����A�X���C�h��O�ɁA�l�̐��ŕ����̊�b���̂͊y�������̂��B�i�ŋ߈����������Ă��āA�l�̐��ɋQ���Ă���A�Ə��Ȃ��_�C�P�̌l�I�Ȏ���Łj �@����u���Ђ��ƍ������F���v�̍u�`���������B �@���āA�F���ɂ��邷�ׂĂ̕��������ŏ��̒P�ʂ́A�f���q�Ƃ������ł���ƍl�����Ă����B �@�i�M���V���̓N�w�҃f���N���g�X�́u���ׂĂ̕����͂���ȏ㕪���s�\�ȏ����ȗ��q�i�A�g���j����ł��Ă���v�ƌ��������A�f�J���g���u���̉F���͒a�����Ă��痱�q�̉^�����o�č�����F���ɂȂ��Ă���v�ƌ����Ă���ł͂Ȃ����B�j �@�������A1970�N������A��������ł͂Ȃ��āA����ɏ������ꎟ���̂Ђ���̂����Ƃ��čl���Ȃ������ق����悢�̂ł͂Ȃ����A�ƕ����̌����҂��l���͂��߂��B�i���́u�����_�v�œ암�z��Y����N�m�[�x�������w�܂���܂����j �@�����̍ŏ��P�ʂ����ł͂Ȃ��A�U�������Ђ��i�����j�ŁA�Ђ��̌`��A���̐U���̎d���ɂ���Ă����ȗ��q������Ă���A�Ƃ����̂��B �@�����Ă��̂Ђ������݂���̂�10������26�����̐��E�ł���̂ŁA�ڂ�������10������26�����̐��E�ɏZ��ł���A�炵���B�����A���݂ڂ��������������Ă���S�����ȏ�̎����i���]�莟���j�́A�ʎq���x�����ƂĂ��������������܂�Ă���̂ŁA�����̎������ӎ����Ȃ��ŕ�点�Ă���A�炵���B �@�ꖇ�̎�����̎����ƍl����ƁA���̎��̂悤�ɏ�������������ł݂�B����Ɗ������܂ꂽ���͐��̂悤�Ɍ�����B������͂邩�������猩��ƁA������Ȃ��悤�Ɍ�����B���ꂪ�A�������������܂�Ă��邱�Ƃ��A�Ƃ����}�����������Ƃ����������A������ւ���z�����͑�ςȂ��̂��B �@����ȓ˔��q���Ȃ��b�A����ɁA�܂���̏ؖ�������Ă��Ȃ������U������ꎟ���̂Ђ��������̉Ȋw�҂ɂȂ��x������Ă��邩�Ƃ����ƁA���̒������_���������Ƃ���ƁA���ԁA��ԁA�����A�͂̂��ׂĂ̐��藧�����ЂƂ̗��_�Ő����ł��邩��A�Ƃ������Ƃ��B�i�Ђ��ɂ͗͂̑f�ł����{�\���̂Ђ��ƕ����̑f�ł����t�F���~�I���̂Ђ������邻�����j �@����Șb�����Ă���ƁA�u�I�b�J���̃J�~�\���v�ƌĂ��l�����̂��Ƃ��v���������B�i�I�b�J���Ƃ�14���I�̓N�w�ҁA�_�w�ҁj �@���錻�ۂ��������̂Ɉ�ԒP���Ȃ�肩�����A

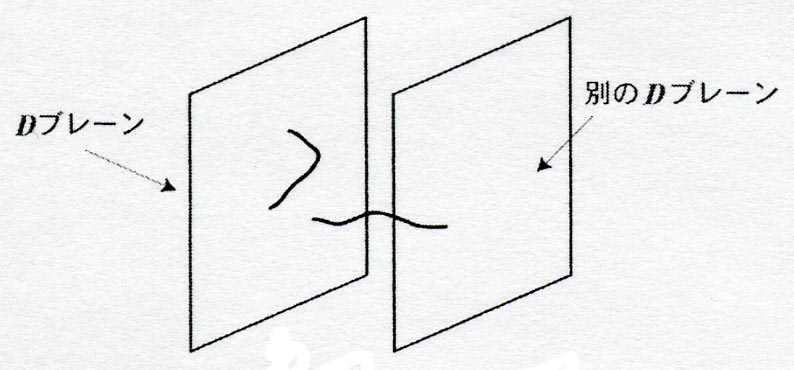

�ق��̑����̕��G�Ȑ��������A�����������Ƃ��Ă̌����݂�����A�Ƃ����l�������B�����͕��G���ł͂Ȃ��P�����ɐ^��������A�Ƃł��������炢���̂��낤���B�ЂƂ̗��_�ʼnF���̂��ׂĂ������ł������ɉz�������Ƃ͂Ȃ����A���̐����͔��������낤�Ƃ������BE=mc2�̂悤�ɁB �@����Ȃӂ��ɁA���w�҂ɂ���A�����w�҂ɂ���A�����������l�����͐����̒P�����Ɣ����������߂Ă���X��������B �@����͎��̐��E�ł��������낤�A���Ԃ�B �@�Ȃ邾���P���Ȍ��t�ŕ\���ł����炢���A�����āA���̌��t�̔z�������`�����Ă���Ƃ��������̂����A���㉮���˂��悤�ȏ��������y����ł���ڂ��ɂ́A�Ȃ��Ȃ�����ȒB�����͎����ł��Ȃ��B�@ �@�@�@���悮���́@�t�͋�ɐG��Ȃ��@���͂�����т� �@�@���ŐU��@���킳��@���킳��@�Â��D�`�����Ƃ� �@�@��@����f�������o�� �@�@�@����͎����g�Ȃ̂��@�ɂ��قnj��グ�Ă��鎄 �@�@���ł��邱�Ƃɖڊo�߂Ȃ���@���̊O�������D���� �@�@�����S �@�@�@���悮���@���悮���@�l�̌��t�ł́@�����Ƃ� �@�@�� �@����G���q����̎��W�w����x�i�v���Ёj�̂Ȃ��́u����v�S�тł���B�R�N�O�ɂ������������W�����A�����G�ꂽ���Ƃ������Ă����B �@�����ɂ́A���ł��邱�Ƃɖڊo�߂Ȃ�����A���̊O���ł��関�m�̑��݂Ɍ������h���Ԃ��Ă��������Ȍ��ɕ`����A�܂��A�`����Ă���Ɠ����ɁA�h���Ԃ�ꂽ���̍s�������`����邱�Ƃ�҂��Ă���B �@�K�v�ŏ����̌��t���������s�Ă����т��B������������ڂɂ���Ƃڂ��̃O�_�O�_�Ȏ��Ȃnj��t�̖��ʌ������Ƃ������Ă��܂��B �@���삳��̂��̈���́A���݂ƕs�݂̂��킢�̂Ȃ��ŁA���҂̂܂Ȃ����ɂ���čĐ����Ă������̗L��l���O�O�ɁA���Ȍ��ɕ`����Ă��āA�`���ꂽ���ɂ���đ��݂̊�]�������A�Ƃ����\���������Ă���B �@���Ɉ��p����̂́u�i���̈���v�Ƃ������̕����B���̎������t�̍s�Ȍ��ŁA���������B �@�@�@�R���ɂ�����_���قǂ���@�Ւd���狐��Ȏ�Ő��� �@�@����鐅�̃��F�[���@����͉ԉł̂��Ȃ����ޔ����� �@�@���@�n���ꡂ����ꂽ���̂��@���C�̌�����̂͂Ȃ� �@�@���낤�@�l�͂��������ȎP�������ā@���C���X�ɍ~�鉹 �@�@���ɍs���@�J���͒n��ɐG��钼�O�Ɂ@�������� �@�@�݁@�����ƒܐ�𑵂��� �@�w����x�Ƒ肷�邱�̎��W�̓^�C�g���ʂ艪�삳��̌��t�̐����̌���ɗ�����鎍�����т�����B �@�@�@����߂��������ɒ����Ȃ���@�K���҂��̎��Ԃ� �@�@�悭�m���Ă�����x���̖�Ɠ������@�������̎��ɏ��� �@�@�����@�Q���������ā@�ق�̏����̗F�l�ɓǂ܂� �@�@�鎍�̌��t�@���̔����҂��Ɓ@�@�@�@�i�u����v�����j �@���삳��́u����v�͊O���i�̎h���⒧���j�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�����������Ă���B������A����̗~�]��ő��ɂ������Ă��邱�ƂȂ��A���삳��̓����Łu�Ȃɂ��m���Ȃ��́v���n������̂�҂����̂��A�u����v���K���B �@���̐Î�ȑҋ@���Ԃ͉��삳��̐g�̂ƌ���𑼎҂Ɉς˂邱�ƂɕK�v�Ȏ��Ԃ��낤�A�����ƁB �@���삳��́s�����Ƃ�������˂Ȃ�Ȃ��t�̂ł��Ȃ��A�s�����I�Ɍ����\�o�����t�̂ł��Ȃ��B �@�����A���삳��̓����ŏn�����ꂽ���́A������L�^���邩�̂悤�Ɂu����v�������Ȃ���B����́A����߂āA�I�ł���f�U������Ă��邪�A���삳��̓����ŏn�����ꂽ���̂�����ȂɎI�ł���͂����Ȃ����Ƃ́A���삳��̓ǎ҂Ȃ炾������m���Ă��邱�Ƃł���B �@�n�����ꂽ���t�ɁA�]���ȑ����Ɠ�߂����\���͕K�v�ł͂Ȃ��B �@�i�s�@�t���A�g�{�����w����ɂƂ��Ĕ��Ƃ͂Ȃɂ��@�T�x�i�������[�j�j �@�Ђ��̘b�ɖ߂�̂����A���̂Ђ��̗��[�͂c�u���[���Ƃ����ʂɐ�������Ă���Ƃ����B �@���Ƃ��Ƃc�u���[���͂Ђ��̋��E�����i�f�B���N���̖ʁj�������̂����A���݂ł͗��ꂪ�t�]���Ă���B �@���̖ʂ͓����ŁA�ŏ��͂Ђ��̗��[�������Ă���̂������邾�����������A����ɁA�S�̑����ς���Ă��āA�ŏ�����ʂ����݂��Ă��āA�ڂɌ����Ȃ����ʂ���Ђ����o�Ă���̂��Ǝv����悤�ɂȂ��Ă��邱�ƂŁA�u�f�B���N���̏����v�������c�u���[�����_�C�i�~�b�N�ȑ��݂ł���A�Ђ����_�̌������Ȃ��\���v���ɂȂ��Ă������Ƃ����B �@�c�u���[���̕����������邻�������A�܂��A�����̂Ȃ��l�͕����Ȃ����Ă��������B���̐}�����́u�Ђ��Ƃc�u���[���v�ł��B�|���O�́w�����̔閧�x�i�H�w�Ёj�Ƃ����{����q�����B  �@�Ȃ��A�Ђ��̑傫����10-35���Ƃ��������_�ȉ��O��34�����ԑz������ł��Ȃ��ɏ��̐��E���B �@���̋ɏ��̐��E�Ɋւ��Ă̓G�����B���E�V�����[�f�B���K�[�̂������낢�l�@������B�i���̐l�̓I�[�X�g���A�̗��_�����w�҂ŁA�m�[�x�������w�܂���܂��Ă��āA�ʎq�͊w�̕��ƌĂꂽ�قǂ̐l�����A���������ƂɁA���������҂ŁA�Ƃ�킯�c������D���������������B�ƍ߂Ƃ��ė������ꂽ���ǂ����͂ڂ��͒m��Ȃ��j �@�w�����Ƃ͉����x�i��g�V���A�����V�E���ڋ��v�E��j�̒��ŁA����ꎩ�g�̐g�̂̑傫���ɂ���ׂāA���q�͂Ȃ�����Ȃɏ������̂��H�@�ƍl�@���Ă���B �@�������Ɍ��q�Ƃ�10-10���i�����_�ȉ��O���X�����ԁj�Ƃ��������������A�u�����̐g�̂͌��q�ɂ���ׂāA�Ȃ��A����Ȃɑ傫���Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�v�B �@�V�����[�f�B���K�[�̓u���E���^����˂��蔉�Ƃ��������̗Ⴆ�Ő������Ă��邪�A���̒��̈�ł���u�g�U�v�Ƃ������ۂŐ�������ƁA�����������Ƃ��B �@�e��ɐ����[�����āA���̒��ɐF�̂����t�𗎂Ƃ��Ɓu�g�U�v�Ƃ������ۂ��͂��܂�B�Z�x�̔Z��������Z�x�̔������ɐF���g�U���Ă����̂����ĂƂ��B���Ԃ��o�Ă܂�ׂ�Ȃ��F�̂����t�̂��e���t�ɍs���n��B �@�������A�t���g�U���Ă��邠���u�����o�����Ƃ��A�Z�x�̔���������Z�����t�s���Ă��闱�q������B���̗��q�Ɖt�̗̂��q�̓����_���ɏՓ˂��Ȃ���h�炢�ł���̂�����B�@ �@�������痝�_�ɂȂ�̂����A���̂悤�ɗ�O�I�ȓ��������闱�q�͕������̖@���i�ゎ�̖@���j�ɏ]���������B���̗��q������ゎ�������ς��͂��ꂽ���������邻�����B �@��̗�ł����Ɖt������������Z�����ɗ����A�Ƃ������ۂ��݂���m���B �@���̂��Ƃ͓��v��̖@���ň�ʓI�Ȃ��̂ŁA�����w�╨�����w�̖@���́ゎ���̈���x�̊m���덷���̕��������Ă��͈͓̔��ŕs���m�Ȃ��́A���������B �@���̖@���ł����ƁA��=100�Ȃ��O�͖�10�A�덷����10���A��=100���Ȃ��O��1000�ƂȂ�A�덷���͂O�E�P���ɉ�����B �@���ۂ̐����̂�100���ǂ��납�A���̉����{���̌��q����ł��Ă��邩��A���q�̐U�镑���̌덷�͋ɒ[�ɏ������Ȃ��āA�l���ɂ���Ȃ��Ă������قǂł���B �@���ꂪ���q���ɒ[�ɏ����ȗ��R�ł���A�Ɠ����ɁA�����́i�l�Ԃ̐g�́j���傫�����R�ł���A�ƃV�����[�f�B���K�[�͎��̂悤�Ɍ��_�Â���B �@�u�����A����ѐ������c�ސ����w�I�ȈӖ���������������ߒ��͂���߂āw�����̌��q���琬��x�\���������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���R�I�ȁw�ꌴ�q�ɂ��x�o�������ߑ�Ȗ����������Ȃ��悤�ɕۏႳ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƁB���̂��Ƃ͖{���I�Ȃ��ƂŁA����̂ɂ����A�����̂́A���̂��炵���K���I�Ȓ������R�Ƃ����������c�ނɕK�v�ȏ\���Ɍ����ȕ����@�����ێ����邱�Ƃ��ł���v�@ �@���̐l�ԎЉ�ł��ς��҂͂�����̂ŁA�l���E�����Ă���Ƃ��ɂǂ����Ă��������Ă��܂����̂�����B�i�p�������Ȃ���A�ڂ������̂����̂ЂƂ肾�Ǝ������Ă���j �@���̐l���͕������̖@���ł����ƁA���E�̐l����66���l�Ƃ���Ȃ�W���l���炢�ł���B�W���l�Ƃ����ƈꌩ�����l���̂悤�����A66���l�̂����̂W���l�ł���B�p�[�Z���g�Ō����ƁA10-5���i�����_�̌�ɂO��4���j�ł����Ȃ��B�z�������Ȃ��قǂ̋ɏ��̐l�����B���ꂮ�炢�ɏ��Ȃ�A���ԓI�ɂ͉��̌��͂��������Ȃ����낤����A�r������邱�Ƃ��Ȃ������Ă�����̂��낤�B �@�������̖@���Ƃ͕֗��Ȃ��̂ł���B�ɏ��̑��݂��ɂ₩�Ɋ��e���Ă���Ƃ����邾�낤�B�ڂ��ɂ��Ă͂��肪�������Ƃ��B�ڂ��̂悤�ȁA���Ԃɔw���������Ă��˂Ă����f�U�������Ă���l�Ԃ��Ђ�����Ɛ����Ă�����̂͂��肪�������Ƃ��B �@�����������A�ڂ��̂悤�ȁA�Љ�I�ɁA���ԓI�ɖ��Ӗ��ȑ��݂͎Љ�␢�Ԃ̊ɏՍނƂ��ĕK�v�ł͂Ȃ����ƁA�Ђ����肨�����Ă��邪�A�ǂ����낤�B �@���āA�w���Ӗ��ȑ��݁x�Ƃ�����ŁA�S�N�قǑO�ɁA���̂悤�ȕ��͂����m�V���ɏ��������Ƃ�����B �@�u�ŋ߂܂ŁA�����������������c�ނ��߂̐v�}�ƂȂ�c�m�`�i�f�I�L�V���{�j�_�j�̂قƂ�ǂ́A�Ȃ�̏��������Ȃ����Ӗ��ȉ���̗���ł����Ȃ��A�Ӗ��̂���c�m�`�͂ق�̂Q�����x�ł����Ȃ��A�Ƃ����̂�������������A�ŋ߁A�c�m�`��70���ȏオ���炩�̖��������Ă���A�Ƃ����������ʂ��o���B �@����͍��������A�Ƃ����������������B �@�l�ԂɌ��炸�����̐g�̂̈�ЂƂ́A����ȏ�͍l�����Ȃ���������L������_��������g���ē��镱�����Ă���B �@�����Ă݂�A�l�Ԃ̕��i�̈�ЂƂ͂܂��������ʂ̂Ȃ��_�Ƃ̂悤�ȑ��݂��B �@�Ƃ������Ƃ́A�ڂ���̐g�̂ɂ͖��Ӗ������Ȃ��B���̂��Ƃ��u�������v�ƌ�������u�@�\�I�v�ƌ������肷��l�����邪�A�ڂ��́u���������Ȃ����v�Ƃ������Ă���B �@���Ӗ��Ŗ��ʂȕ��i��������g�̂̂ق����A��}�̂Ƃ��ɑ�g�ȑΉ����ł��āA�_���[�W��������邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B �@�V���n�̂悤�Ȗ��ʂ����A�S�̂̕����h���̂ł͂Ȃ����낤���A�Ƃ��������肵�Ă��邪�A�����̐g�͖̂��ʂ̂Ȃ����i�ʂȂ��������邱�Ƃɋ^��������Ă��Ȃ��悤���B �@�Ƃ��낪�A�������\�N���A�v�}�̌��ƂȂ�c�m�`��98���͉��̏��������Ȃ����Ӗ��ȑ��݂ł���A�ƌ����Ă����B �@�l�Ԃ̐g�̂��܂�ł͂Ȃ����A�Ƃ����킸�ɂ͂����Ȃ������B �@�����ȍ\���̒��ɖ��p�̗�����������ł���B�l�Ԃ̐g�̂̉��̐[�����������͊����Ă����̂����B �@�ŋ߂̎Љ���l�Ԃ̐g�̂Ɠ����悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B �@���v�Nj���D�悵�āA������L�����A�������Љ�S�̂�����ɂ��Ă���ς�����B �@����ɎQ�����悤�Ƃ��Ȃ��l�����A���邢�́A�Q���ł��Ȃ��l�������u���Ӗ��Ŗ��ʂȑ��݁v�Ƃ��ĔF�߂�����Ȃ��X��������B �@�ڂ��͂���ȎЉ�͂܂��A�Ƃ������Ă���̂����B �@�i�����j �@�c�m�`��70���ȏオ�L�����������Ă���A�Ƃ����������ʂ��o�āA�������c�O�ɂ������Ă���A���A����ł��܂�30���߂��̂c�m�`�����Ӗ��ȑ��݂ł���B �@�ڂ���̎Љ���A���߂�30�����炢�̖��Ӗ��ȑ��݂����e�ł���Љ�ł����Ăق����A�Ƃ������B �@�����A���A�c���30�����L�����������Ă��āA�l�Ԃ̂c�m�`��100�����L���ȓ��������Ă���A�Ƃ��������낵���������ʂ��o��������邩������Ȃ��B�v �@���Ӗ��Ƃ����A�ڂ���̐g�̂����̏d���Ɏ����킸�A���ɏ[������Ă���B �@��قǁA���q�͏����_�ȉ��O���X�����ԏ������i10-10���j�A�Ə��������A���ׂĂ̕����͂��̌��q���琬�肽���Ă���B����{��ǂ�ł���ƁA�n���ƃs���|�����̗Ⴆ���o�Ă������A���ꂮ�炢�̏������̂悤���B �@���q�̑傫���A�ɂ��ẮA���낢��{��ǂ�ł���ƁA�P��10-10���Ə�����Ă���{��A���a��10-10���A���邢�́A���a��10-10���A�Ə�����Ă���{�������Ă�₱���������̂ŁA�s����w�̍u�t�ł��鍂�m��w�̊�萳�t�搶�Ƀ��[���Ŗ₢���킹����A �@�������q�̑傫���ɂ��Ăł����A���q�Ǝ���̐^��̊Ԃɂ͂͂����肵�����E�͂���܂���B���q�̊O������Ă���d�q�̊m���g�̉_���{���Ƃ��邾���ŁA���̉_�̑�̂̔��a����X�́u���q�̔��a�v�ƌ����Ă��邾���ł��B���������āA���̔��a�͑�܂��Ȓl�ł��̂Ŕ��a�ƌ����Ă��A���a�ƌ����Ă��卷����܂���B�܂��A�Ђ��ɂ��Ă��A�Ђ��̒����̓{�����Ƃ�����ł���̂ł͂����肵���l�͂���܂���B���� �@�Ƃ����Ԏ��������������B�l���Ă݂�A�~�N���Ȑ��E�ł͔��a�ł��낤�����a�ł��낤���A���������덷�ł͂Ȃ��B������ւ�̓_�C�P�̑z���̖͂����䂦�̎��₾�����A�Ɣ��Ȃ��Ă���B �@���̌��q�͌��q�j�Ɠd�q�Ő��肽���Ă��邪�A���q�j�̑傫���͌��q�S�̖̂�P�����̂P�Ƃ����������ŁA���A���q�̎��ʂ̂قƂ�ǂ����̌��q�j�ɏW�����Ă���B�i�����Ȗ{��ǂ��A�d�q�̑傫���ɂ��ĐG��Ă�����̂��Ȃ������j �@�Ƃ������Ƃ́A�P�����̂P�̑傫���̌��q�j�����q�̏d���̂��ׂĂ������Ă���B���q�̒��̂P������9999�̋�Ԃ͏d������Ȃ��B�����A���q�͂P������9999�̋ɏ[������Ă���̂��B���̌��q�ō���Ă���ڂ���̐g�̂�1������9999�̋��ɏ[������Ă���B �@�Ȃ�Ă��Ƃ͂Ȃ��B�ڂ���̐g�̂͌������|���ł����Ȃ��B50�L�����낤���A80�L�����낤���A���ۂ̂Ƃ���A�P������9999�̋����X��������Ă���̂�����B �@�ڂ���͂Ƃ��ǂ��A���R���Ȃ��i�ق�Ƃ��͗��R�͂���̂����A��������ɂ͂炷����j�A�S�̂܂�����ۂɂȂ�����A�����Ă��邱�Ƃ��狕�����Ȃ�����A�S�̂ǂ��ɂ��͂��͂���Ȃ��Ȃ�����A�������̂͂Ăɂ́A�E�c�����������ɂȂ�����Ɩ��ȋ�����邱�Ƃ����邪�A����͌��q��1������9999�����݉��������ʂł͂Ȃ����낤���B �@�����l����ƁA�������͊y�ɂȂ�B�S�̒��̂ł����Ƃ̂P������9999�����q�̐ӔC�ɂł���̂�����B �@�Ⴂ����A�����������Ɏ������ĐS�̋��L�����ƂȂ����Ƃ������������A����ȂƂ��A���q�̋��L�����ƂȂ��Ă������낤���B �@�b�����������ɔ��ł��܂����B�Ђ��Ƃc�u���[���̘b�������B���䂳��̌W�ł��̂c�u���[���ɍĉ���B�i�u���䏟�G��i�W�v���E�A�g���G�ω��j �@�ŋ߁A���䂳��́uflat-machine�v�Ƃ����^�C�g���ŘA������݂Ă���B��̊G�͂��̒��̂ЂƂB �@���̂ł͂Ȃ��t���b�g�ȋ@�B���C���[�W���Ă���A�ƈ��䂳��͌����Ă����B�ڂɌ����Ȃ��@�B���u������������E���A�ƁB �@�����̎n�܂�Ƃ��A�I���Ƃ��A�����Ƃ��A�d�g�݂Ƃ����A�@�B�̌`����ċ��b�I�ɒT���Ă���̂��A�ƁB �@���̖ڂɌ����Ȃ����̂�`����ɂ͎O�����������̕����`���₷���A�ƁB �@���ߖ@�������ċ@�B���@�B�炵�����̉����Ă��܂��Ƒ����I�ɂȂ�̂ŁA�������ЂƂ��炷���Ƃő��������瓦��āA�����̒��̉�����\�������������A�ƁB �@�����̊G�ɏo�������Ƃ��A�c�u���[���ɍĉ���悤�ȉ����������������B �@�ŋ߂̈��䂳��̊G�́A�Â��ŁA�����ŁA���҂̂܂Ȃ�����s�p�ӂɎƂ邱�ƂŔގ��g�̓��ʂ��ӂƓf�I���Ă��܂��Ă���A����Ȋ����I�Ȉ�ʂ������Ɗ����Ă����B �@��������u�����͂��������Ȃ��ێ�I�ȊG���ȁv�ƌ���Ȃ��Ă��������Ƃ��������肵�����Ƃ����������i�g�߂Ȑl�ɓłÂ��Ă��܂��͈̂����Ȃ��Ƃ������Ȃ��Ă���j�A����́A�������I��������Ƃ̈��炬�A�̂悤�Ȉ�ہA�ے�I�ł͂Ȃ��A�m��I�Ȉ�ۂ����B�i�@�B�ɐ��������邩�ǂ����͂��̍ە����Ȃ��łق����j �@����́A���̊G������Ƃ��Ă��邱�Ƃ������ۂ�������Ȃ��B�́A�~���Ƃ͔��̈�ۂ��Ă���̂�����B����ɁA���������������A�uflat-machine�v�Ƃ����^�C�g�������ɂ�������Č��Ă���������������Ȃ������B �@�A�N�����G�̋���g���āA�}�`�G�[���i�������j��厖�ɂ����������A�ƈ��䂳��͌����Ă������A�A�N�����G�̋�̌��ʂŁA���ʊ���U���U��������������Amachine�Ƃ����Ă�machine�̐��I���������P�����k�������������ł��Ȃǂ��킪��Amachine�Ƃ������̍�҂̐��_�����N���[�Y�A�b�v�������ʂ������Ă���悤�Ɋ��������A����́A�D�ӓI�����銴�z���낤���B �@�W���琔���o���Ăڂ��̎������Ɉ��䂳�W�̂Ƃ��̎ʐ^�������Ă��Ă��ꂽ�B���̂Ƃ����䂳��Ɣނ̊G�ɂ��Ęb�����B�ڂ��̈�ۂƈ��䂳��̍��Ӑ}�͂����Ԙ������Ă������A�����ꗂ��������납�����B�ڂ��̑z�����Ă��Ȃ������Ƃ��납�甭�ꂵ�Ă�����䂳��Ƃ̑Θb���y���������B �@����machine��machine�̐��������������ƂŁA�t���b�g�ȖʂƂ��đ��݂������Ă���B �@�����̃L�����o�X�Ɍ������Ƃ��A���䂳��̊���Ɨ������G�̋��`����ăL�����o�X�ɒ蒅�����B�����ł͂܂��Aflat��machine���u���Ă�����䂳��̊���Ɨ������D�悵�Ă������A�ł����������G�̑O�ł́A���䂳��̊���͂��̖ʂɂ���Đ��䂳��A���䂳��̗����͂��̖ʂɂ���Đ�������͂��߂�B �@����́A�G�ł����ł��������Ƃ������B�ł�����������i�ɂ���č�҂͐��䂳�ꐧ�������x�т����܂��̂��B �@����́A�ŏ��A�Ђ��́u�f�B���N���̏����v�ł����Ȃ������c�u���[�����Ђ����_�̌������Ȃ��\���v���ɂȂ��Ă��܂����Ɠ����悤�ɁA���䂳���flat��machine���t���b�g�Ȗʁi�c�u���[���j�����䂳��̊���Ɨ����𐧌䂵�������邱�Ƃň��䂳��́A���̃t���b�g�Ȗʏ���Ђ��ɂȂ�̂��B �@�Ђ����U�����邱�Ƃł��̐��E�̂��ׂĂ��n�������B��Ƃł���A���l�ł���i���B�����ł���j�B �@�j���[�g���̎���A���⌴�q�Ȃǂ͗��q�̏W�܂肩��ł��Ă���A�ƍl�����Ă����B �@19���I�ɂ͂����āu���v��u��܁v�Ƃ����������Ƃ����āA���́u���q�̐����v�i�P�Q�Ɛ����邱�Ƃ��ł�����́j�Ƌ��Ɂu�g�̐����v�i�C�̔g���L�����Ă����l�q�Ƃقړ����j�����킹���Ƃ������Ƃ������ꂽ�B �@20���I�ɂ͂����āA���⌴�q��d�q�ȂǁA���̐��E���\�����Ă��镨���̂��ׂẮu���q�v�Ɓu�g�v�̗����̐������������킹�Ă���A�Ƃ����������ʂ��o���B�����āA���̂ӂ��̐������������킹�镨�����u�ʎq�v�ƌĂԂƌ��߂��B �@���̐��E�̕����̂��ׂẮu���q���v�Ɓu�g�����v���������킹�Ă��鄟���̂ł���B �@���E�͔g�̂悤�ɗh�炢�ł���A�̂��B �@�@��]�͂����ǂ����ɂ��� �@�@�₦�ԂȂ��푈��Q�[�͐��E�e�n�� �@�@��Ƃ̖����̎r�𔘂� �@�@�c�����͋\�Ԃ̌��̌����Ђ낰 �@�@���̒��Ɍ��ꂽ���̐��E�̕s�� �@�@����ł��G�߂̊ݕӂ� �@�@�����̖ڂ������Ă��� �@�@�H�����悤�Ƃ��钱��� �@�@�Ί_�śz����҂g�J�Q�̗� �@�@����̓����܂�ɕ����^�̑я�̗� �@�@�~���z���X�̍d�������� �@�@�Ⴂ���̌��������q�{�̋��`�̑ٓ� �@�@���Ԃ͍~��ς��� �@�@�ςݏd�Ȃ�@�͐ς��Ă��� �@�@�L�������܂�� �@�@�N�₩�ɐ��̌`��`���Ă�����̂����̔w�� �@�@�����̒n���� �@�@�����ȗz���ɂȂ��ėh�炢�ł�����̂����� �@�@�����萶���̌`�������Ȃ� �@�@�����̂��̂��� �@�@���q�ł���g���ł�����̂��� �@�@���̌����̑��݂ł�����̂��� �@�@�F�ʂ��Đ������߂� �@�@�G�߂̗\���̂悤�� �@�@�S�ۂɓ��e����錴���̕��i�̒��� �@�@���ꂼ����~���ւ� �@�@���a����^���𖧂��� �@�@�\�����Ă�����̂����� �@�@�m���ɂ��� �@���p�����̂́A�r�c�����炢���������w�ňẪg���C�����C�x�i�v���Ёj�̒��̎��u�g�����鐶�v�̑O�������B �@���̎��W�ɂ�21�т̎������^����Ă���̂����A �@�u�s�s�̎��҂����v�ł͎��҂��A���t���������h�b�y���Q���K�[�ƂȂ��Č���邪�A�ނ炪�i���ɔɉh�̔p�Ђɕ������߂��鐢�E������A �@�u���̙�䶗��v�ł́A���㌣�̂��_�Ă���j���A���̌Q���ǂ������Ă������N���̎����ƁA���ɂނ����Ă��鍡�̎����Ƃ̈ʑ����ɂ�鎊���Ƒr���̌���������A �@�i�ʑ����������͕�����ʉ߂���Ƃ����Ԃ��x��ďo�Ă����܌��̂������ŁA�����쌰�����ƌĂ�Ă����ʓI�Ȍ������ł͌����Ȃ����̂����邱�Ƃ��ł���i�_�C�P�j�j�B �@�u�Q�O�ƌX�̎��v�ł́A�l�̎����������A�Q�O�̈���Ƃ��ē������P�Ŏ���q�̖����̑��݂Ɋ҂�p������A �@�u�U������Ⴂ���L�v�ł́A�����O�i���Ȃ��电��_���Ă��������ʂ��邱�Ƃ̂Ȃ��������L�ȏ�ɁA�[����U���̃e�N�m���W�[���V�X�e�������A���̃V�X�e���̊O�ɏo�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����l�Ԃ̎�������A �@�u�������̉e�v�ł́A�w��Ɍ��e�̌���A��ĕ����A���̌������̚삵������ڂɂ��Ă��܂��j�́A�j�ƌ��̋����W������Ă���B �@�r�c����̂��̈���́A���̋L���Ɛl�̑��݂̊낤�����ނ荇���Ă��鐢�E�A�Ƃł��������炢���̂��낤���A���邢�́A�^�C�g���ɕ\������Ă���悤�ɁA�ł̈ł̒��Ŏ��Ɛ��z���邱�Ƃ����������鐢�E����邱�Ƃł����Ȃ��A�Ƃł��������炢���̂��낤���B �@���邢�́A���̕\�w�����҂������Ȃ���A���̎��A���͎v������炸�A�ڂ������l�̐[�w�ɁA�Љ��V�X�e���Ƃ��āA�����o�A�ƌ����Ă����̂��A�����ɁA�ƌ����Ă����̂��A��������������ŐZ�����Ă��āA�����⌶���ł͊_�Ԍ��邱�Ƃ͂ł��邪�A���ړI�ɂ͂��̎p�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������A�Љ��V�X�e�������f���Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����Ԃ�o����Ă���A�ƌ����Ă����̂��낤���B �@����Ȑ��E���`���ꂽ���ƁA���W�̍Ō�ɒu���ꂽ�u�g�����鐶�v�́A���q�ł���g���ł��鎄�����̐��E�̒��ŁA���̌����̑��݂ł��邩������Ȃ����̂������A���ꂼ����~���ւƒ��a����^����\�����Ă���A�Ǝ��̉�݂���ꑦ��̐��E����̗��E�����݂Ă����тŁA�q�g�̗͂̔g�������Ă���p���A���邢�́A���̐�ɐ����Ă��邾�낤�����̍Đ��̈Î����A����Ă���B �@�������A�r�c����̎v�l���A �@�@���݂̎��ӂV���鐢�E���� �@�@�F���̌����̗h�炬�̗ʎq�̐��E�֊҂��čs�� �@�@���́@���@���̗��̓r���ɂ���@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u���̓r���v�����j �@�ł���Ȃ�A�l�͐��⎀�Ƃ����ϔO�������������A���q�Ƃ��Ċϑ������Ƃ��͗��q�ɁA�g���Ƃ��Ċϑ������Ƃ��͔g���Ƃ��Ďp������킷�ʎq�̎��݂��ɐg���ς˂邱�Ƃ��ŏI�̎p�ƈʒu�Â��Ă���̂��낤���B �@������������Ȃ��A�ƐS�ׂ��������B �@���E�͕s�m�萫�����Ɏx�z����āA�ʎq�͂��̑��݈ʒu�ƁA���̑��x���ɒm���邱�Ƃ͂Ȃ��̂����A���E�͔g�̂悤�ɗh�炬�Ȃ���A���E�̂Ȃɂ����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��ʑ��ɁA�����A�u����Ă���̂�����B �@�����͂����܂ŁA�Ƃ������Ă������A�Ȃ�Ƃ��C�ɂȂ�j���[�X������Ă����̂ł��A�����Ȃ��ł݂�B �@�����i�U���P���j����w�����@�x�Ƃ������̂��{�s����āA�u�o�^�̔��ҁv�Ƃ������i���������]�ƈ����Ζʔ̔�����A�R���r�j�Ȃł����i�̔̔��i����I�ł͂��邪�j���\�ɂȂ����A�ƁA���̃��C�h�V���[�ł���Ă����B �@�C�I���Ȃ��͂����Ă��āA�����̃h���b�O�X�g�A����������Ŕ̔��������s���A�l��������ɂȂ�͂��Ȃ����A�Ƃ��A�R���r�j�Ŕ̔����邱�ƂŖ钆�ł���̓��肪�\�ɂȂ�֗��ɂȂ����A�Ƃ����X���������B�����ĕ֗��ɂȂ��A�Ƃ������Ƃ͂��̎���ł��т̌���݂����Ȃ��̂��B �@����ŁA�Ζʔ̔��������Ƃ���̔����@���Ƃ��邽�߁A�C���^�[�l�b�g�ł̒ʐM�̔���X���̔����_���ɂȂ邻�����B�i���c�_���ŁA2�N���炢�͒ʐM�̔���X���̔���F�߂�A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��A�i�E���T�[�������Ă������j �@�Ȃɂ������C���^�[�l�b�g�łƂ����̂͂ǂ����A�Ə�X�������Ă͂��邪�A����̓R���r�j��h���b�O�X�g�A�������߂��ɂ���ڂ��̌������ŁA������A�ߑa�n�ł͓X�܂���Ȃ��B �@����Șb�̂Â��̂Ȃ��ŁA��N�ȏ�Â����{�̓`����̑�������@�ɂ��炳��Ă���A�Ƃ����b�肪�������B �@�`����Ƃ����͎̂�ɖ쑐��̔�Ȃǂ������ɓ`���I�Ȑ��@�Ȃǂɂ���Đ���������̂��ƂŁA�u�Ɠ`��v��u�`����v�Ƃ������A���{�e�n�ɑ��݂���Ƒ��o�c�̗��Ƃ��Ǝ��̐��@�ŏ������A���̎�����d�b�̔��ɗ����Ă���A�Ƃ����B �@�S���̖�ǖ�X�Ŕ̔�����Ɨ��ʃR�X�g��}�[�W������悹����̔����i�������Ȃ邩��d�b�̔������Ă���ƌ����Ă������A����ȏ�ɁA��ǖ�X���A�Ƒ��o�c�̗��Ƃō�������������邱�ƂȂǂ������ĂȂ����낤����A�d�b�̔����邵���Ȃ����낤�A�Ɛ�������B �@�ق�̂��̐́A�ڂ���̑c��́A�쑐�����m������āA��������H���ɂȂ���́A���i�ɂȂ���́A�łɂȂ���́A�ʂ��ĕ�炵�Ă����B �@�w�쐫�̎v�l�x�i�勴�ەv�E��A�݂������[�j�̒��Ń����B���X�g���[�X�͎��̂悤�ɏ����Ă���B �@�u�R�A�E�B���E�C���f�B�A���̒m���Ă����H�p�A���͘Z�\��A�������A�h�����A�܂��͖�p�̐A���͓�\���������Ȃ������B�Z�~�m�[���E�C���f�B�A���̃C���t�H�[�}���g�́A��������l�ŐA���̎�E�ώ��S�\�����ʂ��Ă���B�z�s�E�C���f�B�A���͎O�S�\��ނ̐A�����A�i���@�z�E�C���f�B�A���͌ܕS��ނ̐A����m���Ă���Ƃ����������ʂ��o�Ă���v �@�l�͎��R��m��A���R�̗͂̏����������āA���R�ƂƂ��ɐ����Ă����A�ȂǂƂ�����C�̂����ʕ��͏��������Ȃ����A���R�߂��V���́w�u���v�Ƃ����v�z�x�i�V���I���j�̒��ŁA�����ɂ��ĐG��Ă���B �@�u���R�╽���Ƃ��������O�̎������A���[���b�p�I�����̐��E���ƌ��т��Ƃ����X�������܂ꂽ�B�����̋�ԓI���Չ����������邱�ƂƁA�ߑ�I���O�̕��Չ������т��A�[���b�p�I�����̐��E�����R�╽���̎������Ă��Ȃ����E�Ƃ��Ă݂Ȃ����悤�ɂȂ����̂ł���B���������̗��O�́A�l�Ԓ��S��`�I�ȗ��O�ł����������߂ɁA���R�Ɛl�Ԃ̊Ԃɐ������鎩�R��A���y�Ɛl�Ԃ̊Ԃɐ��܂�鎩�R�A�e�n�̐�Z�������������Ă����A�j�~�Y����V���[�}�j�Y���ƌ��т������R�╽���A�_�b�I���E����݂��������R�A�����A�F���Ȃǂ́A���̎��삩��͂����ꂽ�B���邢�͂����̕����́A��ȕ����Ƃ��āA�Ƃ��Ɏ��R�̓G�Ƃ����݂Ȃ��ꂽ�̂ł���B�v �@�܂�ŁA�����B���X�g���[�X�̕��͂�ǂ�ł���悤�ȏ������Ղ肾�B �@���m�̂悤�ɁA�����B���X�g���[�X�͐l�Ԓ��S��`�̃T���g����ᔻ���A�������S��`�̕����ɑ��āA���J�n�̕������������Ă��B �@�u���v�Ƃ��A�u�����v�Ƃ����悤�ȊT�O��\������p��������Ȃ����ꂾ�Ƃ��Ă��A�����́A���A���̎��ώ�̖����ڍׂɏ����o�����߂̕K�v�Ȍ���͂��ׂĎ����Ă��鄟���Ɩ��J�n�̐�Z���̕����Ɍ������Ă��̂��B �@�����B���X�g���[�X�͎�����`�̓q���[�}�j�Y�����ƌ������T���g���ɖґR�Ɨ����������A�\����`��ł����ĂĂ����B���݂̎v�z�͂��̍\����`���߂����ē����Ă���B �@�b�����ɖ߂��ƁA�ڂ��ɂ͍��x�̖@�̉����A���Ɂu�ʐM�̔��A�X���̔��֎~�v�͂ƂĂ���������������̂��B �@���̂����͂������������B �@�����A�����ƁA�����ЁA���̎O�҂̕��ꉏ���S���Ȃ��A�Ƃ������Ă���l�͊W�҈ȊO��������Ȃ����낤�B �@���܁A��w�E�͂d�r�זE�₉�o�r�זE�Ƃ��������\�זE�̌�����A���܂��܂ȍŐV���i���X�I�ɑł��グ�A�Ȋw�Z�p�̓��B�_���������悤�Ƃ��Ă���悤�ɂ�������B �@���Ԃ�A���z�̋��������A�����̐��ʂ͑��z�̋��ނ��ƂɂȂ��Ă��邾�낤�B�����ɂ͓��R�u�A�j�~�Y����V���[�}�j�Y���ƌ��т������R�╽���A�_�b�I���E����݂��������R�A�����A�F���Ȃǁv�͏Ύ~�疜�ŁA�l�Ԓ��S��`������ɁA�i���[���b�p�I�j�����̗͂���������i�K�ɓ����Ă���B �@�����ł́A��N�̓`���̂��ƁA���R�̐����͂����p�����u�`����v�ȂǂƂ������̂́u��ȕ����Ƃ��āA�Ƃ��Ɏ��R�̓G�Ƃ����݂Ȃ���v�Ă���B�Ƃ������A�����i�����A�����ƁA�����Ёj�ɂƂ��āA�u�`����v�̌��\�₻�̗��p�҂Ȃǂ́A���ɂ���Ȃ����݂ł����Ȃ��̂��낤�A�����ƁB �@�̂Ȃ���̕��ɖ�A�₯�ǂ̖�A���ɂ̖�Ȃǂ͖��ԓ`���ł���A����Ȃ��̂��Ȃ��Ȃ��Ă��A�Ȋw�I�Ȉ��i�ł�荂�x�Ȏ��Â����Ă��A�Ƃ������Ă���̂��낤�B �@������A���̎O�҂����g�ނ��Ƃɂ���āA�u�Ζʔ̔��v�Ƃ����A�ꌩ�A��Î��̂��獑��������Ă���Ƃ����u���Ƃ��Ă̑P�Ӂv�̎p����ł��o���āA����������A���z�̊J����i�����Ȍo�ϊ����j���o�����Ƃ̂Ȃ��Ƒ��o�c�̓`�������ߏo���Ă��܂��Ă��A���̐����l����i�������̖@���ɏ]���j�����������Ƃ͂Ȃ��A�Ƃ����A�����Ȃ���́A�̘͂_���A�����҂̐�̂Đ���A�Ƃ������Ă��܂��̂����B �@�����̌��N�̂��Ƃ�B��ɂ������Ă���̂Ȃ�A���ɂ����Ƃ�邱�Ƃ����邾�낤���A�Ƃ������Ă��܂��̂͂ڂ��������낤���B �@���������͏����Ȃ����A�a�l�͕a�@����ǂ��o����A�����Ȗ�Ђ��ɂ���Ă���B �@�����Ȓ��˂��łȂ��Ă������A���݊��ꂽ�A�����̑̂ɂ��������ۂ�ŁA����Ȃ�̎����Ŏ���ł��������B���ɐ����܂ŊǗ����������͂Ȃ��B �@���łɁA�_�C�P�ɂ��Ă͊Â����ꂽ���Ƃ������ƁA���҂͈�҂̐��I�Ȓm���Ɉ��S����̂ł͂Ȃ��B���g�Ȍ��t�Ɉ��S����̂��B |