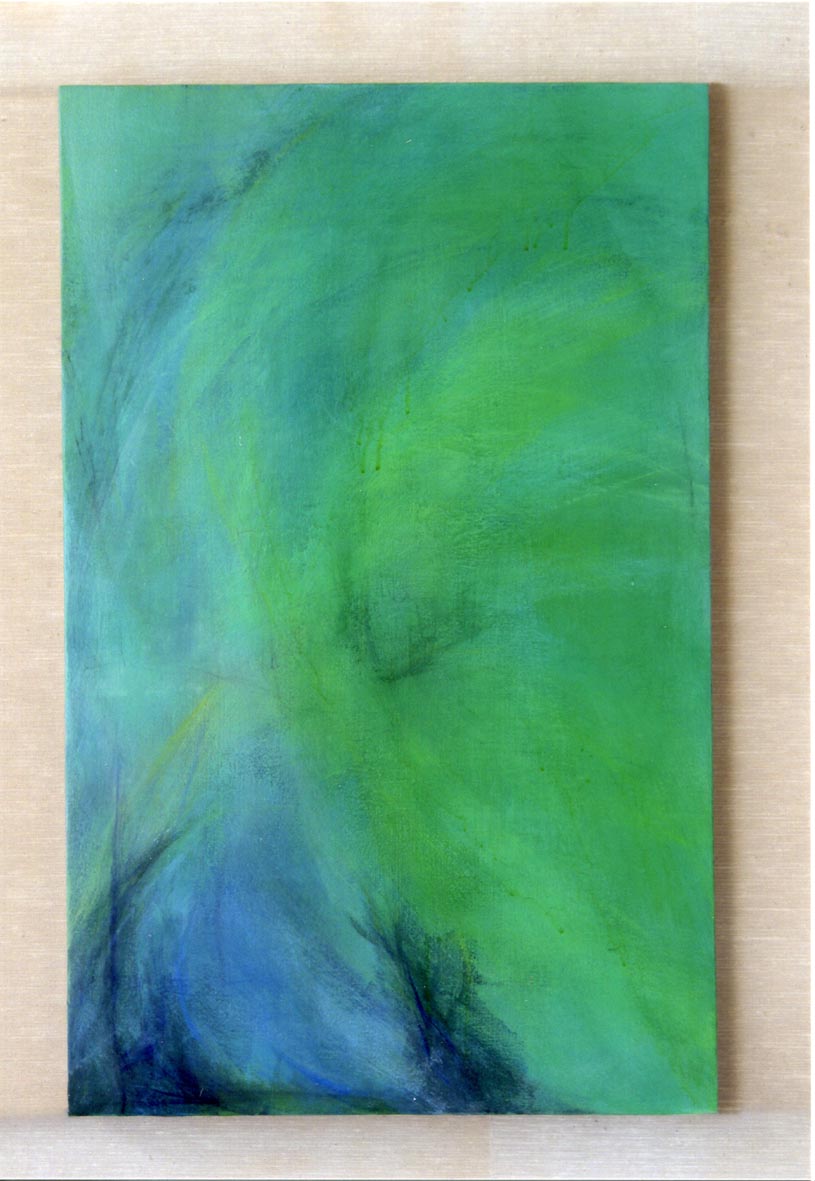

11月22日、山﨑道展を見に行く。 山﨑さんのはグループ展などを含め5、6回見たことがある。山﨑さんとは会ったことがないので、どんな方か存じあげないのだが、その絵を見る限りでいつもおもうことは、理路整然としている、ということだ。それは山﨑さんの絵のこともそうだが、山﨑さん自身が理路整然としている人ではないか、と想像したりしている。それが絵に出ている。 理路整然さがいけないというわけではないが、絵を描いたり、詩を書いたり、音楽をやったり、ということはどこかで、自分自身を裏切っている、とか、自分自身を唾棄している、とか、意味もなく自分自身をねじ曲げて呼吸している、とか、そういう悪意のようなものが混じっていた方が(制作物に対して)信頼をおけるのでないかとおもっている──のはぼくの悪い癖だ。 でも、それは、山﨑さんの絵にないものねだりをしているとか、そういうことではなくて、ただただ、ぼく自身の問題だから、蛇の足に等しい。 で、山﨑さんの個展だが、大きい絵小さい絵と15点ぐらいの風景画。 風景画といっても、風景が具体から抽象に転移する瞬間を青や緑で、鮮烈に捉えていてうつくしかった。そのうつくしさは山﨑さんの精神性が反映されているような気がした。 樹や木の葉が具体を失って抽象化されるとき、そこにはなにがおこるのだろう。 緑の木々が陽の光を浴びるとき、自分が何をし、何ができずに、何をされるのか、新たな秩序にむかうのか、崩壊するのか、停止するのか、予測のつかない混乱が襲いはじめる。 そのとき、緑の枝や幹は定型でいられなくなり、葉脈が緑の滴りとなっていく。そのとき、緑の木々で起こっていることの自在さと開放さ、それと、大いなる混乱。当然、混乱とともにあるのは、積み重ねられ、厚く塗り込められた自己の崩壊、と、再生への意志、思考、思索、再びの混乱、削除、削除、削除に耐えるもの、耐えられないもの、暗黒に堕ちるもの、再び輝き出すのもの、そして、木は木であることから脱出するのだ。(当然脱出できない木も存在する) 脱出することで、名付けられないもの、これから名付けるもの、永遠に名付けられないもの、名づけることの快楽に浸るもの。そのようにして、木という具体は木という抽象になる。 その瞬間を山﨑さんはキャンバスに定着させる。まるで、山﨑さんの解体と蘇生が同時にはじまっているかのように。その過程が理路整然と描かれている。 その理路整然さの中、山﨑さんの色彩は清廉潔白のような美しさがある。抽象性が似合う美しさがある。それはどうしてだろうと考えてみた。それは、たぶん、山﨑さんが「既に現存した」具体の崩壊を見届けることで、自らの崩壊をも怖れていないからでは、とおもったりするのだが、ほんとうはどうだろう。(もし、「ほんとう」ということがあればのことだが) 具体の崩壊を見届けた山﨑さんは未知の混沌を約束する抽象に身をゆだねる。未知の混沌ほど美しいものはない。 その過程が山﨑さんの(理路整然とした)精神性を(清廉潔白な)キャンバスに定着させているのだと(勝手に)おもってしまう。 だから山﨑さんの絵は、ギャラリーなどという窮屈な空間に置かずに、潔癖な空間に置けばその美しさが増幅されるとおもったりした。 |